第一章:地景·重生──捷運與城市美學的再平衡

在都市的脈絡裡,藝術並非總是從美術館開始。有時,它從一條幽微的城市裂縫長出,像心中山線形公園這樣,在車水馬龍與商業喧囂的縫隙中,靜靜生長。

心中山線形公園,全長約800公尺,北起捷運雙連站,南至中山地下街R4出口),原是臺鐵淡水線的地面段鐵道走廊。1997年,捷運淡水線通車,原鐵道地景功成身退,留下的空間由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處接管改造。

這段歷史性地景沒有被拋棄,而是在2001年由臺北市政府規劃轉型為線形綠帶,沿路栽植喬木與花卉,鋪設步道與小型草坪,形成在地居民遊憩的場域。

1995年,由80名日新國小學生在老師的指導下完成的創作《兒童的繽紛世界》悄然誕生。作品靈感取材自孩子們的畫作,經由捷運局提供之玻璃馬賽克轉譯、編號、裁切組合、人工拼貼完成。

2009年臺北捷運公司與當代藝術館(MOCA Taipei)合作,在捷運中山站至臺北車站間,引進一系列當代公共藝術作品,包含:李億勳《臺北傳奇》系列(共6件)、李明道《音響機器人 BIGPOW》、許唐瑋《歡迎光臨銀河鐵道車站》以及梁任宏《也通風也報信》。藝術作品從雕塑、互動裝置、聲音藝術延伸至景觀式創作,讓這條看似無奇的線形綠地,成為城市日常與藝術生活交織的新平臺。公共藝術不再是「點狀雕像」,而成為線性串接的「走讀美術館」。

第二章:作品巡禮 × 跨時代對話

一、《臺北傳奇》:小動物、社區與城市記憶的喚醒

藝術家:李億勳|設置時間:2009年

《臺北傳奇》是心中山公共藝術中最具系統性的雕塑組合,由六件散落在公園各節點的馬賽克陶瓷作品組成:《這是一個好所在》、《淡水來的客人》、《靈感湧現的時刻》、《SHOPPING樂園》、《天生我材必有用》、《我們都是一家人》,於改造後被完整保留在原場域或進行細微調整;搭配全新設計的抿石牆面與綠植背景,低彩度的環境讓作品的明亮色彩與構圖更加突出。

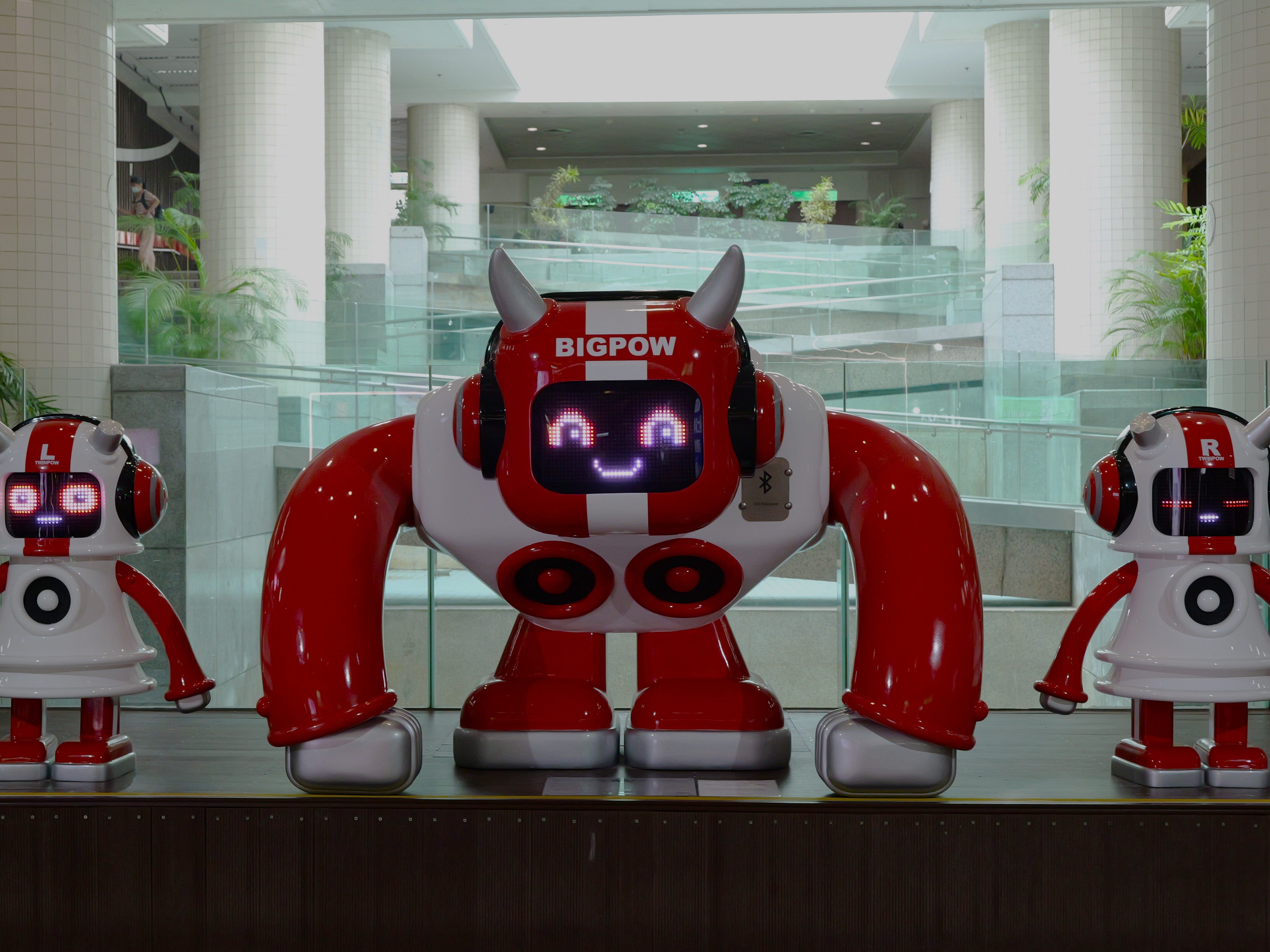

二、《音響機器人 BIGPOW》:聲音城市的符碼

藝術家:李明道|設置時間:2009年

這件作品不只是雕塑,它其實是一個LED燈光作為創作媒材及聲音收放互動裝置,融合交通、科技與童趣;原設置於人潮密集的心中山線形公園內,現今考量空間動線與視覺流動,移置至中山站地下街之水景區舞臺(鄰近中山地下街R2出口),以新的方式繼續與人群交流。

三、《也通風也報信》:藝術與人文的訊息

藝術家:梁任宏

想像「風」就是信息的載體,捷運通風口則是地下街與地面公園之間聲息相通的關口,各類都市文明的訊息在此匯聚成滾滾洪流,萬馬奔騰,傾巢而出;這件結構造型十分特殊的作品,由於年久失修、構造風險高,最終藝術家建議退場,但它不會被遺忘,而是如風一般,飄散在你我的心中。

四、《兒童的繽紛世界》:孩子眼中的臺北

創作者:日新國小學生|設置時間:1995年

這是心中山公園最資深的藝術作品之一。由學生以捷運局提供之馬賽克拼貼後,再裁切運至現場組合拼貼,描繪兒童的民俗技藝活動及淡水河岸自然生態景觀等。改造初期,因牆體體積較大、遮蔽視線、影響通行動線等因素,曾進行「保留或拆除」的討論,最終在多方公民參與、校友聲音與文化考量中,決定保留該件作品,並進行周邊環境調整及加入綠色植栽;保留藝術品的同時,也兼具空間的安全與實用性。

五、《歡迎光臨銀河鐵道車站》:結合科幻異想及童真

藝術家:許唐瑋|設置時間:2009年

藝術家將單色調的機能通道轉化為激發奇想的異次元空間,一路直達無垠的天邊;這件充滿幻想色彩的作品,改造後的設計讓它彷彿真正停靠在綠意城市的某個角落,與日常生活融合得更自然。

第三章:溝通與轉折──從民間聲音到共識建立

2022年臺北捷運公司辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」,期望藉由改善動線、更新照明與修整植栽,提升通行安全與空間品質。此計畫亦涵蓋公共藝術與景觀牆體的拆除、調整與更新,初期設計主軸為『開放、明亮、安全』,並以現地條件與使用者動線為基礎進行優化配置。

當時列入優化對象的牆體包含兩面由兒童繪製馬賽克拼貼的藝術作品。因該作品係屬共同創作,且作品完成時間早於行政院於1998年頒訂之「公共藝術設置辦法」,因此,該作品無法依據該辦法第31條及相關規定辦理更新、移置或拆除審議;故原先公園改造規劃時,民眾對於拆除作品與保留作品均有各種不同的聲音,基於無相關法源保護及動線與空間使用需求下,臺北捷運公司作為一中心點,於各界努力奔走,以求各方意見能達成共識。

2022年8月,當地居民與日新國小校友陸續發現施工圍籬中牆面藝術遭標示為『撤除項目』,並在社群媒體與報章發表公開質疑。其中最受矚目者,為設置於R6出口通道旁,由1995年日新國小學生集體創作的馬賽克作品《兒童的繽紛世界》。這面長達8米的牆面作品以色彩繽紛、形象童趣見稱,不僅成為許多學生家長的拍照回憶,也被視為該校藝術教育成果的象徵。

3月下旬,地方議員召開聯合記者會,要求市府重新評估各件藝術作品價值,議員強調:「不是所有老舊就是不堪使用,先拆再說,會傷害居民感情」。

在多次協商過程中,在以「降低維護成本及安全優先」為由主張拆除,及「文化記憶不可複製」、拆除等同「消失」的拉鋸中。最後,在2023年10月份的公共藝術審議會後決議,《兒童的繽紛世界》將評估各委員意見後進行調整並清潔,後續仍請捷運公司維持作品之維護管理。

對此情勢,臺北捷運公司表示:「本案初衷為改善老舊牆體與行人視線,並無刻意拆除藝術作品之意圖,歡迎各界提供保存建議。」同年9月,捷運公司主動延後該區段施工進度,並與文化局、公園處、教育局進行跨局處會議,確認牆面藝術的歷史、創作背景與設置單位。

第一階段的延誤為整體計畫帶來施工時程上的壓力,但也成為本公司內部重新思考『藝術作品角色』的轉捩點,並於後續主動盤點整個中山站區段的藝術設置清單,並委託第三方設計顧問團隊評估牆面保存的可行性與結構安全。

這場從工程規劃出發、最終轉化為藝術保存的轉折,顯示出城市基礎建設與文化資產並非對立兩端,而是可以透過協商、整合與制度支持,共同創造更新後的共感場域。

第四章:臺北經驗的更新實踐──把空間還給人,也把藝術還給生活

在這次線形公園的更新裡,我們看見公共藝術的新可能:

它可以調整位置,卻不失原意;它可以退場,卻留下影響;它可以再被看見——以更好的方式。

透過改造,我們不只是整理空間,更是重新定義公共藝術在生活裡的角色 —— 不再只是觀賞,而是參與、共存、共感;歡迎你重新踏上這段心中山線形公園探索之路,感受這座城市如何用藝術對你低語。

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)